��D���y��ɂ���

�i��j ���y���i�̐��ɂ���

�����⁄

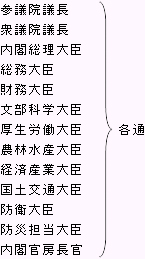

�@�n�f�W�������Ɋ��S�ɕ��y����ɂ́A�V���ȓd�g�������̉����ɂł�������Ɠ͂��A����������҂����ĂɎ�M�ł����葤�̉ۑ肪����܂��B���̂悤�ȕ��y��ɌW�铹���̑g�D�Ƃ��āA�n��f�W�^�������̊J�n���ł��镽���P�W�N�U���ɁA����s�����A�������ƎҁA�܂�����ҋ���Ȃǂ̊e��c�̂Ȃǂō\�����ꂽ�u�n��f�W�^���������i�k�C����c�v���������A�������̃����o�[�Ƃ��āA�܂��������ɒS���Z�N�V�������݂��Ď��g��ł����Ə��m���Ă���܂��B����܂œ��͎�ɂǂ�Ȗ�����S���Ă����̂��A�܂��f���܂��B

�����ف�

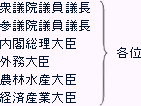

�@���́A�k�C���ɂ�����n��e���r�����̃f�W�^�����𐄐i���Ă������Ƃ�ړI�ɖk�C�������ʐM�ǂ�������Ǝ҂Ȃǂɂ��ݒu���ꂽ�u�n��f�W�^���������i�k�C����c�v�ɎQ�悷��ق��A�e���r��M�҂̒n�f�W��M�̎x����n�f�W�����̕��y���i��ړI�ɁA�d�@���Ƒg����P�[�u���e���r�A���A�}���V�����Ǘ��g���A����Ȃǂ��܂ފW�c�̂̎����҂ō\������u�k�C���n��e���r��M�Ҏx���A��������c�v�A����ɂ͒n�f�W�`���[�i�[�x���̓K�ȉ^�c��}�邽�߁A�k�C�������ʐM�ǁA�������Ǝғ��ō\������u�`���[�i�[�x���A����c�v�Ȃǂɂ��Q�悵�A���Ƃ̐��i�Ɋւ���ӌ��������s���Ȃ���A�����s�����ւ̏��⓹���ւ̎��m�L���A�W�c�̊Ԃ̘A���������s���ȂǁA�S���I�Ȏ��_����A�~���Ȓn�f�W���Ɍ��������y���i�ɓw�߂Ă����Ƃ���ł���܂��B

�@�܂��A�S�V�s���{���̒n�f�W�S���ے��ō\������u�n��f�W�^���������y����v�Ɋ����Ƃ��ĎQ�悵�A����������Ǝ҂��i�߂�n�f�W�֘A�{��ɑ��A�n�������c�̗̂��ꂩ��v�]���s���ȂǁA�S���I�ɂ��n��i���ɐ����邱�ƂȂ��n�f�W����i�߂�悤�A���g��ł����Ƃ���ł���܂��B

�i��j��M�@�̕��y�ɂ���

�����⁄

�@�n�f�W�̓d�g�����˂���Ĉȗ��A�����҂̊S���Ƃ��đΉ��e���r�̐V���ȍw������������ł����A�������Ǝ҂�Ɠd���[�J�[�E�̔��X�̎哱�̂��ƁA�܂������G�R�|�C���g���x�����ē����ł��f�W�^���e���r�������A���y���Ă���Ǝv�����A���߂ł͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��B����A���тł̕��y�ƂƂ��ɁA�ЊQ�Ή��Ȃǂ̂��߂ɕa�@��V�l�z�[���A�܂������̌����ȂǑ����̐l�X���Z�藘�p����{�݂ł̕��y����ł����A���шȊO�ł̕��y�͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��f���B�܂��ꕔ���҂���̓A�i���O�����̏I�����O�Ƀe���r�̔��������v���}�����ēX���ŕi���ɂȂ�Ȃǂ̌��O���w�E����Ă��܂����A�����ł͂��̂悤�Ȍ��ۂ͑��v�Ȃ̂��f���܂��B

�����ف�

�@�n��f�W�^�������ɑΉ������e���r�Ȃǂ̎�M�@�̒��߂̕��y�ɂ��܂��ẮA�������Ǝғ��őg�D����Вc�@�l�f�W�^���������i����A�{�N�R���Ɏ��{�����S�������ł́A�����̐��ѕ��y���͂W�R�D�U���ƂȂ��Ă���B

�@�܂��A���шȊO�̕��y�Ɋւ��Ăł����A�����Q�P�N�P�Q���Q�T���̊W�Ȓ��ԂŌ��肳�ꂽ�u�n��f�W�^�������ւ̈ڍs�����̂��߂̃A�N�V�����v����2009�v�̒��ŁA�����I�Ȏ{�݂̂����A���p�҂ɂƂ��ăe���r���ЊQ���ً̋}���̏������i�Ƃ��ē��ɏd�v�Ȗ������ʂ����ƍl������w�Z�A�����فA�a�@�A�Љ���{�݂ɂ��ẮA�e�{�݂̃f�W�^�������C����������悤���ǏȒ����琏�����ӊ��N���s���ƂƂ��ɁA���C�ɂ��Ĕc������悤�w�߂邱�ƂƂ���Ă��܂����A���݂̂Ƃ��돊�ǏȒ��ɂ�钲���͍s���Ă��܂���B

�@�Ȃ��A����̒n�f�W�Ή��e���r���̎��v�Ƌ����̓����ɂ��܂��ẮA�P�P���Ɍ��\�����\��̂X�������݂̐��ѕ��y���𒍎��������ƍl���Ă��邪�A������ɂ��Ă��A�W�@�ւƘA�g���Ȃ��瑁�߂̒n�f�W���Ή��̌Ăт����ɓw�߂Ă܂��肽���B

�i�O�j�o�ύ����҂̕��S�y���ɂ���

�����⁄

�@���قǂ����������悤�ɍ��N�R�����݂œ����̑Ή���M�@�̐��ѕ��y���͂W�R�D�U���ł����A���Ȃ��Ƃ��P�O�O���łȂ��͓̂��ɔ�p�̖�肩��w�����T���Ă��邩�A�܂����Ԃ�����Ǝv���Ă����������������̂ƍl�����܂��B�������e���r�̔������͖ܘ_�A��M�Ή��ɂ͑��z�Ȕ�p���������ʉƒ�ɂƂ��ĉƌv�ւ̕��S�͑����ɑ傫���A����ɂ��Ďv�Ē��̉ƒ������ƍl���܂��B���͐����ی쐢�тȂnjo�ϓI�ȗ��R�Œn�f�W�������܂���M�o���Ȃ����тɑ��āA�ȈՂȃ`���[�i�[�ȂǕK�v�Œ���̋@��̖������t�Ȃǂ̎x�����s���Ă��܂����A�����̎�t���Ԃ����N���܂łɉ��������悤�ł������m�̕��@��A��t�H���̐i���ɂ��Ďf���܂��B

�����ف�

�@�{���Ƃ̎��{��̂ł���܂������Ȓn�f�W�`���[�i�[�x�����{�Z���^�[�̃f�[�^�ɂ��܂��ƁA�J�n�N�x�ƂȂ�܂��������Q�P�N�x����{�N�X���T���܂ł̓����̎�t���͂V�P�C�X�R�S���ƂȂ��Ă���A���̂����A��t�H�����I�������́A�����t������]���鐢�тւ̃`���[�i�[���t���I�������̂ȂǁA�X���T�����݂ɂ����銮�����͂T�O�D�V���ƂȂ��Ă���B

�@�܂��A�{�N�x���̐\����t���Ԃɂ��܂��ẮA�����͂V���Q�Q���܂łƂ���Ă����Ƃ�����P�Q���Q�W���܂łɉ������ꂽ�Ƃ���ł����A�`���[�i�[�x�����{�Z���^�[�ɂ����ẮA�z�[���y�[�W�ł̎��m��s�����ɑ��ĕ����ɂ��L��̈˗����s���ق��A�{�N�W���ȍ~�A�����̂قڂ��ׂĂ̎s������K�₵�A��t���Ԃ̉������܂߂��`���[�i�[�x�����x�̓��e���ڂ�����������ƂƂ��ɁA�e�s�������̋��t�Ώێ҂ɑ�����m�Ȃǂւ̋��͂��˗������Ƃ���ł���܂��B

��D����M��ɂ���

�i��j���p�ǂ̐����ɂ���

�����⁄

�@�����̒��p�ǐ����ɂ��ẮA�����e�ǂł́A����܂Ń��[�h�}�b�v�ɑ����Ė��N�A�v��I�ɒ��p�ǂ����Ă���A�R�������݂̓������т̃J�o�[���͖�X�W���ł������p�ǂ̐������͂U�O���ƂȂ��Ă��܂��B����͓����ł͎c��Q�����̐��т����U���Ă��邱�Ƃ���A������J�o�[���邽�߂ɂ́A�o�͂̏��������p�ǂ������������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B���p�ǂ̐����́A���O�ɕ����G���A��d�g�̋��x�Ȃǂ����A�����d�g�˂��Ċm�F����Ȃǎ�Ԃ̂�����H���ł����A�����_�ł̐i���͂ǂ����A�܂��A�N�����̑S�Ă̐����͉\���A�f���܂��B

�����ف�

�@�����ɂ����钆�p�ǐ����ɂ��܂��ẮA���ƕ������Ǝ҂őg�D����k�C���n��f�W�^���������i���c��ɂ����āA�n��f�W�^���e���r�������p�ǃ��[�h�}�b�v���쐬���A����Ɋ�Â����i���Ă���Ƃ���ł���A�����Ő������K�v�ȂP�C�O�P�S�̒��p�ǂ̂����A�����Q�P�N���܂łɂU�O�W���p�ǂ̐������I�����A�c��S�O�U���p�ǂɂ��Ă͖{�N���ɐ������s�����ƂƂ���Ă��܂��B

�@�����̒��p�ǂ͑S�Ē��H���Ă���A���̒��ɂ͐������I�������̂�A���łɎ����d�g�����˂���Ă�����̂�����Ƃ̂��Ƃł���A����������ɐ�����i�߁A�N���ɂ͂��ׂĂ̒��p�ǐ������������邱�ƂƂ��Ă���Ǝf���Ă��܂��B

�i��j�s�s���̑�ɂ���

�P�D�r���A�Ȃǂ̑�ɂ���

�����⁄

�@�D�y�����ߓ����̑傫�ȓs�s���̒��S�s�X�n�ɂ͍��w�r���Ȃǂ̉A�Ɉʒu���Ă���Z���������܂����A����܂ł̃A�i���O�����ɂ����Ă͊��s�I�Ɍォ�猚�݂��A�d�g���Ւf���錴����������������̐ӔC�ɂ����āA�r�����̉���ɋ����A���e�i�𗧂ėL���o�R�Ŏ��ӏZ��̓d�g��Q�ɑΉ����Ă����Ƃ���ł��B�������A�n�f�W�����ɂ��ẮA�A�i���O�ƈႤ�d�g��������X�̉Ɖ���UHF�A���e�i�̐ݒu���Ŏ��\�ȏꍇ���������Ƃ����{�I�Ɏ��O�őΉ�������Ȃ��������L�����Ă��܂��B����A��p�A���e�i�ł��m���Ɏł��Ȃ����тł́A����܂łƓ��l�̃r�����̑Ή������߂Ă��܂����A�����{�݂Ɋ|�����p�̕��S�����������đS���I�Ɉꕔ�A�g���u�������N���Ă���ƕ����܂��B����܂ł̓����ł́A���̂悤�ȏ͂ǂ��Ȃ̂��A�܂��A���̂悤�Ȏ��Ԃ��N���Ă���v���Ƃ��č��́A����܂Łu�����ƂȂ�{�ݑ��̕��S�v�������Ƃ��Ċe��̏�������u���Ă�����̂́A�{�ݑ��A�����ґ��̑o���ɏ\���A���̎�|�����m����Ă��Ȃ����������Ǝv�����A���Ƃ��āA�ǂ̂悤�ȑΉ������Ă���̂��f���܂��B

�����ف�

�@�����ȃe���r��M�Ҏx���Z���^�[�A���̃f�W�T�|�ɂ����ẮA�r���A��ɂ������āA�����҂ł����M�ҁA�����{�݂̊Ǘ��ҁA��M��Q�̌����ƍl�����鍂�w���z�����̏��L�҂�A���̌��z���̊Ǘ��҂Ƃ̊Ԃɔ������閯���I�ȕ�����Ώۂɕٌ�m�ɂ��@���Ƒ��k�ƁA���k�ł͉����Ɏ���Ȃ������ۂ̘a���Ɍ�������������{���Ă���A���g�݂��X�^�[�g������N�P�O������{�N�X���P�T�����݂܂ł̓����ɂ����鑊�k�����͂P�T���A����ɂ��Ă͂R���ƂȂ��Ă���܂��B

�@�܂��A�r���A��ɌW�鏕�����x���̎��m�ɂ��Ăł����A�f�W�T�|�ɂ����ẮA�p���t���b�g�̔z�z��z�[���y�[�W�ł̎��m�A�����e�n�ŊJ�Â���n�f�W���k��ɂ�������m�̂ق��A������v�s�s�ŁA��M��Q���{�ݓ��̏������x�ɓ����������k������{���Ă���Ƃ���ł���A���Ƃ��Ă��A�z�[���y�[�W�ւ̏��f�ڂ⓹�����r�[�ł̒n�f�W���k��̊J�ÂȂǁA���Y�������x�̎��m�ɓw�߂Ă���Ƃ���ł���܂��B

�Q�D�W���Z��Ȃǂ̑�ɂ���

�����⁄

�@�}���V�����Ȃǂ̏W���Z��̃e���r��M�ɂ��ẮA����܂ł����㓙�ɋ����A���e�i�𗧂Ă������{�݂Ŋe���тɓd�g���͂��Ă����ł����A�n�f�W��M�ɂ͐ݒu���Ă��鋤���{�݂����C���邩�A�P�[�u���e���r�̃T�[�r�X�G���A�ɂ����Ă͋����{�݂���P�[�u���e���r�ɐ芷����Ƃ����Ή�������܂��B���N�R�������݁A�����̎{�ݑ����̖�P�Q���S��̂����X�U�D�Q���̂P�P���X�炪���C�����������Ă���A�T�C�O�U�U�����Ή��ƂȂ��Ă��܂��B�c��̎{�݂̑Ή��ɂ��Ă͖k�C�������ʐM�ǂ���́A�W���Z��̊Ǘ���Ђւ̖K��ɂ����ăv���C�o�V�[�̖�肩��Ǘ��{�݃��X�g�̒��Ⴍ�{�݂̔c���ɋꗶ���Ă���A�K�₵���P�C�S�R�Q�В��A�P�Q�P�Ђ���R�C�O�W�X�����̃��X�g����ɗ����Ă���ƕ���Ă��܂��B�܂��}���V�������̓����҂ɑ��ē����Z��̒n�f�W�Ή��̏����m���邽�ߒn�f�W�X�e�b�J�[�̕��y�ɓw�߂Ă�����̂̔z�z�����͂U�V�S���ƒᒲ���ƕ���Ă��܂��B�����҂ȂǏZ���̈ꕔ�ɂ́A�Ō�͍����ʓ|�����Ă����Ǝv������ł���l�������A���̂悤�ȏŖڕW�̗��N�V���܂łɑS�{�݂̑Ή��͉\�Ȃ̂��A�f���܂��B

�����ف�

�@�W���Z��ɐݒu���Ă��鋤���{�݂̒n��f�W�^�������ւ̑Ή��ɂ��ẮA�{�N�R�������݂łX�U���܂Ői��ł��܂����A�f�W�T�|�ɂ����ẮA�W���Z��̏��L�҂�Ǘ���Ђ�K�₵�Ă̑�̐����ɉ����A�{�N�x�́A�W���Z��f�f�L�����y�[���Ƃ��ďW���Z���K�₵�A�������n�f�W������Ă��邩���m�F����ȂǁA�������������Ă���B

�@����A�W���Z��̏��L�҂�Ǘ��҂Ȃǂō\������S�����ݏZ��o�c����k�C���x���A�k�C���}���V�����Ǘ��g���A����A���w�Z��Ǘ��Ƌ���k�C���x���Ȃǂ̊W�c�̂ɂ����Ă��A��������̋@�֎��ɏ������x�Ɋւ������f�ڂ���Ȃǂ̎��g�݂��s���Ă���Ƃ���ł���A����Ƃ����������A�f�W�T�|�ƊW�c�̂��A�g���Ȃ���A�W���Z��̓����҂��n��f�W�^�������֑����Ɉڍs�ł���悤�����������s���Ă������ƂƂ��Ă��܂��B

�i�O�j�R�Ԓn���ɂ�����Ӓn�����{�݂ɂ���

�����⁄

�@�R�Ԓn�Ȃǒn���I�ȗv���œd�g���͂��Ȃ����Ƃ��狤���{�݂�ݒu���A�e���r���������Ă���n�悪��������ƕ����Ă��܂��B�n�f�W�����邽�߂��̉��C�ɂ́A�������S���|����܂����A���̒n��ɂ͍���҂̐��т�����������������r�I�Ⴂ�����A�P�[�u���̋����{�݂Ȃǂ̉������т��������Ă��邽�ߐ��т�����̕��S���d���Ȃ�܂��B���̂悤�Ȃ��Ƃ�������̋����{�݂̉��C�������킹�Ă�����A�܂����p�ǂ����J�ǂ̂��߁A����łȂ���Ή��C�ł��Ȃ��n�������ƕ����܂��B���p�ǂ̐����͈�`�I�ɕ������Ǝ҂̐ӔC�ōs��ꑼ���A�����{�݂̉��C�͂��̎{�݂̏��L�҂ł��鋤���g���⎩���̂����S�ƂȂ��Ď��{���Ă��܂����A���̘A�g�ɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��A�܂������_�łǂ̒��x�A���C���i�݁A���S�f�W�^�����܂Ő��ъԂ̊i�����Ȃ��悤�Ԃɍ����̂��f���܂��B

�����ف�

�@�Ӓn�����{�݂̉��C�Ɋւ�����g�݂́A�܂��A���p�ǂ���̒n��f�W�^���h����M���A�K�Ȏ�M�_���߂�Ƃ��납��J�n����K�v�����邱�Ƃ���A���p�ǂ̐�����̂ł���������Ǝ҂ɂ����ẮA�s������ʂ��āA�Ӓn�����{�݂̊Ǘ��҂ɑ��A�����d�g�̔��˂�{�����J�n���Ȃǂ̊J�ǂɊւ��������Ă���܂��B

�@�܂��ANHK�ɂ����܂��Ă��A�{�݊Ǘ��҂̊�]�ɂ��A��M�_�����ɋ��͂���ȂǁA�������Ǝ҂Ǝ{�݊Ǘ��҂Ƃ̊ԂŘA�g���Ƃ�Ȃ���A���C��i�߂Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@�Ȃ��A�Ӓn�����{�݂̉��C���̗\��ɂ��ẮA���ɂ����āA���[�h�}�b�v�Ƃ��Ă��̏�c�����Ă���A�{�N�V�������݁A�����̂R�S�V�{�݂̂����A���C�������������̂��P�R�V�{�݁A���C�H�����̂��̂��P�O�T�{�݁A�ʎ�M�ֈڍs������̂��S�O�{�݂ƂȂ��Ă���A�c��U�T�{�݂ɂ��Ă��A���N�V���̒n��f�W�^���������S�ڍs�܂łɊ�������悤�K�ɑΉ����Ă������ƂƂ��Ă���B

�i�l�j�P�[�u���e���r�̕��y�ɂ���

�����⁄

�@���Ƃ��āA�P�[�u���e���r�̗��p�͑N���ȉ摜�����S���Ď�M�ł����Ƃ��ėL���ƍl���܂��B�������A��p���|���邤�������ɂ͖��ԁA�O�Z�N�A�����̂��܂߂ĂP�R�̎��Ə������Ȃ��A�������s�s���ɕ݂��Ă���܂��B�V���ȓd�g��Q�̑�Ƃ��čł��m���ȓ�����@�ł��荡��A���ɉߑa�n�������鎩���̂̔��{�I�ȑ�Ƃ��Ċ��҂��傫����ł��B���͓s�s���ł̗��p���܂߂ăP�[�u���e���r�̕��y�ɂ��āA�ǂ̂悤�ɔF�����Ă���̂��A�f���܂��B�܂��A�P�[�u���e���r���Ƃ̍���̓������l�����Ă��鎩���̂ɑ��ē��Ƃ��āA�ǂ̂悤�Ȏx�����l���Ă���̂��f���܂��B

�����ف�

�@�P�[�u���e���r�́A�����P�[�u������t�@�C�o�[����ĕ����̋�����M���s�����̂ŁA�s�s���ɂ����鍂�w�r���Ȃǂɂ��d�g��Q��A�d�g�̓͂��ɂ����n���̎R�ԕ��Ȃǂɂ��������������邽�߂̑I�����̈�ƍl���Ă���܂����A�����̓s�s���ɂ����܂��ẮA���Ԏ��Ǝ҂��R�Z�N�^�[�ɂ��A���ʂȔԑg�����c�����ƂƂ��ăP�[�u���e���r���W�J��������A���т��L�����U���Ă���n��ɂ����Ă̓P�[�u�����͂��߂Ƃ���ݔ��̐����ɑ��z�̓������K�v�ƂȂ邱�ƂȂǂ��瓱�����i�܂��A���݁A�����ŃP�[�u���e���r��W�J���Ă��鎖�Ǝ҂͖��ԁA�R�Z�N�A�����̒��c�����킹�Ă��P�R���Ǝ҂ɂƂǂ܂��Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@�����������A���߂̓����Ƃ��āA�����̂R�U��������N�x�̌o�ϊ�@��̕�\�Z�ɂ���t�������p�����u���[�h�o���h�����ɕ����āA�ɂ߂ď��Ȃ��s�������S�ŁA�s�����S��ɂ�����n�f�W�����n��̉����ɑΉ������P�[�u���e���r�̎����Ɏ��g��ł���Ƃ���ł���܂����A���݂͂��̂悤�ȍ��̎�����x���[�u�͂Ȃ����Ƃ���A����A�V���ɓs�s���ȊO�̒n��ɂ����Ďs�������P�[�u���e���r���ƂɎ��g�ނ��Ƃ͍����I�ɓ�����̂ƍl���Ă���B

�@���Ƃ��ẮA���݂̌����������܂��܂��ƁA���̂悤�ɍ̎Z�ʂŌ������ʂ̂��鎖�Ƃɑ��Ďx�����s���͍̂���ł���ƍl���Ă���A�܂��A�n�f�W���Ƃ��Ă̊ϓ_����́A�܂��͍��y�ѕ������Ǝ҂ɂ�������ƐӔC���ʂ����Ă��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���Ƃ���ł���܂��B

�i�܁j�H���Ǝ҂Ȃǂ̊m�ۂɂ���

�����⁄

�@��M�����ɂ͓��R�Ȃ���e��̍H�����K�v�ł��B���ɎR�ԕ��ł̒��p�ǂ̐ݒu�⋤���{�݂̐����́A�A���e�i�̐����t���݂̂Ŋ�������̂Ƃ͈قȂ�A�H���ʂ��������Ԃ�������܂��B�����𐿂������Ɠd�̔��X��ݔ��H���Ǝ҂͑S���I�ɕs�����Ă��Ȃ��̂����O�����Ƃ���ł��B�����̎�v�Ȓn�斈�Ɋ֘A�Ǝ҂��ǂ̂悤�Ɋm�ۂ���Ă���̂��f���܂��B

�@�܂����N�V���̊��S�f�W�^�����܂Ŏ���������قǁA�삯���݂̎��v�������Ĉꕔ�̒n��ł͒n���̋Ǝ҂����ł͑Ή�����Ȃ����Ԃ��z�肳��邪�A����ɔ������Ή����A�ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��A�f���܂��B

�����ف�

�@�����Ȃ̃e���r��M�Ҏx���Z���^�[�ɂ����ẮA�n�f�W��M�@��̐ݒu��ڑ��Ɋւ��鑊�k�ɑΉ����邽�߁A�S���̎�ȉƓd�ʔ̓X�A�d��X��P�[�u���e���r���Ǝ҂U�Q�X�Ђ��u�n�f�W�����͓X�v�Ƃ��ēo�^���Ă���A�z�[���y�[�W��ł��Љ�Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@�܂��A�n�f�W�����i�ɊW����c�̂̎����҂ɂ��u�k�C���n��e���r��M�Ҏx���A��������c�v�̍\�����ł���A��Ƃ��Ē��p�ǂ⋤���{�݂̐����ɏ]�����Ă���H���Ǝғ��S�X�Ђ�����������{�̂b�`�s�u�Z�p����k�C���x���ɂ��A���p�ǂ⋤���{�݂̐����Ɋւ��ẮA���݂̂Ƃ���A�H���Ǝ҂��s�����Ă���ɂ͂Ȃ��Ǝf���Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@����A��قǂ̓��قł��G�ꂽ�A�o�ϊ�@��̌�t�������p�����P�[�u���e���r�̎������܂ރu���[�h�o���h�����Ɋւ��Ăł����A�����ł͌��݂U�U�̎s�����œ������Ɏ��Ƃ��s���Ă���A���Ɨʂ��c��Ȃ��Ƃ���A���t�@�C�o�̕~�݂ɌW��d���̐V�݂�z����Ɠ��Ɏ��Ԃ�v����ƂƂ��ɁA�H���ɕK�v�ȗv���̊m�ۂɂ�����J����钆�ŁA�e�Ǝ҂̊F�l���{�N�x���̊������߂����đ����Ȃ��s�͂�����Ă���|�̘b���f���Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@����ɂ��Ă͈ȏ�̂悤�ȏɂ���܂����A�����Ȃɂ����ẮA���N�̂V���Ɍ������e��̍H�����ւ̑Ή��ɂ��āA�{�N�V���Q�R���ɂ܂Ƃ߂��u�n�f�W�ŏI�N������v�܂��A�n�f�W�R�[���Z���^�[���ւ̑��k���~���ɓd��X��H���Ǝғ��ɏЉ��d�g�݂ɂ��Č�������ƂƂ��ɁA�{�N�V���ɍH�����W������ꍇ�ɓK�ɑΉ�����̐���H���Ǝ҂̊m�ە������ɂ��Č������Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@������ɂ��܂��Ă��A�n�f�W���ς�ł��Ȃ��n��␢�ѓ��ɂ��ẮA�ڍs�����O�ɍH�����W�����邱�Ƃ�����邽�߂ɂ����߂̑Ή������Ă����������Ƃ��d�v�ł���A���Ƃ��Ă��W�@�ւƂƂ��Ɉ����������̎��m��}���ĎQ�肽���B

�O�D�ڍs���̍�������Ȃǂɂ���

�i��j�ڍs���̍�������ɂ���

�����⁄

�@�n�f�W�ւ̑Ή��ɂ��Ă͓�������A�W�҂��������O���Ă������Ƃ̈�Ɉڍs���ɂ�����l�X�ȍ������A�ǂ̂悤�ɏ��������߂邩������܂��B�ڍs�ԋ߂ɂȂ��āA����܂Ŏ��m�s���Ȃǂ��疳�S���������т�n�悪�A�V���ȃe���r�̍w�������ߎ�M�֘A�̍H�����}篁A��]���鎖�Ԃ�A�܂��p�����̍H���⏔�ʂ̎���ɂ��ςݎc���ꂽ�H���̑����̊������������߂��鎖�Ԃ��z�肳��܂��B����A�e���r�R�}�[�V�������ł́A���N�̊��S�ڍs��A���A�o�q���Ă��܂����A���̌v��ł͗��N�U�����ɃA�i���O�̒ʏ�����͏I�����ĂV���Q�S���܂ł̖�R�T�Ԃ́u�ڍs���ԁv�Ƃ��A���̊Ԃ̓A�i���O�d�g�𗬂��V���Q�S���̐��߂ɓd�g���~���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B���̕��j�́A��N�̂S���ɕ������Ǝ҂����������̋��c��Ō��܂�����ł����A�R�T�Ԃ̃A�i���O��ʂ̎�舵���������ĕ����NJe�Ђ̑����݂͑����Ă��炸�A�ڍs���Ԃ̎��m���d�Ȃ��Ď����҂��卬�����鋰����w�E����Ă��܂��B���́A���̂悤�Ȏ��Ԃ�h�����߂ɓ����̊W�@�ցA�������ƎҁA�܂��A�����ɑ��鍡��̎��m���@�ɂ��Ďf���܂��B

�����ف�

�@���N�V���P������Q�S���܂ł́u�ڍs���ԁv���܂߂��A�A�i���O�����I���ԍۂ̑Ή���ɂ��ẮA�{�N�V���Q�R���ɑ����Ȃ��܂Ƃ߂��u�n�f�W�ŏI�N������v�Ɋ�Â��A�W�@�ւ��A�g���Ȃ���Ή����邱�ƂƂȂ��Ă���A��v�ȑΉ���Ƃ��ẮA�n�f�W�R�[���Z���^�[�ɂ�����P�C�O�O�O�l�K�͂̐l���̑��������̊g�[�A�S���P�C�O�O�O�J�����x�̐g�߂ȗՎ����k�R�[�i�[�̐ݒu�Ȃǂ��\�肳��Ă��܂��B

�@�������Ȃ���A�A�i���O�����I���ԍۂ̍�����������邽�߂ɂ́A�o������葽���̕��X�ɑ����ɒn�f�W���ɑΉ����Ă����������Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ���A���݁A�W�@�ւɂ����ẮA���m�L��̋�����e���̎��{���i�ɓw�߂Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@�Ȃ��A���N�V���́u�ڍs���ԁv�ɂ�����A�i���O��ʂ̎�舵���ɂ��ẮA�܂������e�Ђ̑Ή����m�肵�Ă��܂��A���Ƃ��܂��ẮA���̑Ή����m�肵����A���}�Ɏs�������͂��߂Ƃ���W�@�ւƘA�g���ē����̊F����ւ̎��m��}��ȂǁA���S�������ĎQ�肽���ƍl���Ă��܂��B

�i��j�u���E���ǃe���r�̏����ɂ���

�����⁄

�@�ŋ߁A���^�e���r�̕��y�ɔ����āA����܂Ŏg���Ă����u���E���ǃe���r�̏��������ƂȂ��Ă��܂����B��N�x�ɓ����̉�̋Ǝ҂ȂǂɈ������ꂽ�e���r�̑䐔�͑O�N�x�̖�Q�{�̂T�U���W���ŁA���݂����������Ă��܂��B�܂��A�e���r�̔p�Ƃɂ̓��T�C�N���������|���邱�ƂȂǂ���A�s�@���������₽�Ȃ��ɂ���܂��B�����ɂ͉Ɠd�̃��T�C�N�������̐��Ǝ҂����Ȃ�����̋}���ɂ��Ή�������邩���O����܂����A�܂����݂̊�{�I�ȏ������@�ɂ��Ďf���܂��B

�@�܂��A�s�@�����ɂ��ẮA�䐔���̂͂���قǑ������Ă��Ȃ����̂́A�ꕔ�̉ƒ�ł͏���ȊO�̃S�~�Ƀe���r�����č������Ă���P�[�X�������Ă���S�~�̎��W��Ƃɂ��x��𗈂��Ă���悤�ł����A�ǂ̂悤�Ȏ��Ԃɂ���A�܂������̂�p���������Ǝ҂ȂǂɁA�ǂ̂悤�ɑΉ����Ă���̂��f���܂��B

�����ف�

�@����ƒ�p�@��ď��i���@�A������Ɠd���T�C�N���@�ł́A�u���E���ǃe���r�ȂǁA�S�̉Ɠd���i�ɂ��āA����҂ɂ������n���A�����Ǝ҂ɂ�����A�����Ǝғ��ɂ�������ꂽ�Ɠd���i�̍ď��i���Ȃǂ̖������S�̂��Ƃł́A����E���T�C�N���V�X�e�����K�肵�Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@���̃��T�C�N���̗���Ƃ��ẮA����҂����T�C�N�������S���A�����X�Ɉ����n���A�����n�����������X���A�����R�Q�J���ɐݒu����Ă���w�����ꏊ�ɔ������A�����ŁA�w�����ꏊ�ɏW�܂����e���r���Ɠd���[�J�[���A�����R�����ɂ���ď��i���{�݂ʼn�̂�����ɁA���T�C�N�����s�����Ƃ������ƂȂ��Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@���ɁA�e���r�̔p���̎��ԂȂǂɂ��Ăł���܂����A���w�E�̂悤�ɁA�s�������s���ƒ낲�݂̎��W�ɂ��킹�A�e���r�����Ĕp�����Ă��鎖��������Ă�ق��A�s�@�����ɂ��Ă��A�������N�A�����ł�����̂́A�ˑR�Ƃ��Ė�U�C�W�O�O��Ƃ������Ԃł���Ƃ���ł���܂��B

�@���̂��߁A���Ƃ��ẮA����s�����Ȃǂō\������u�p�����s�@�������헪��c�v�Ȃǂ�ʂ��āA���������A�p�����̕s�K��������s�@�����̖h�~�ɓw�߂�ƂƂ��ɁA�Ɠd���T�C�N���@�̎�|��d�g�݂��\�����������悤�s�����ƘA�g���Ȃ���A�����⏬���X�A���ݎ��W�Ǝ҂Ȃǂւ̕��y�[���ɂ���w�w�߂ĎQ��l���ł���܂��B

�l�D����̎��g�݂ɂ���

�i��j�A�i���O�g�̒�~�̉����ɂ���

�����⁄

�@�ꕔ�̐D�҂Ȃǂ���\�肵�Ă���A�i���O�d�g�̒�~���̊ԁA�������Ă͂ǂ����Ƃ̒�����Ă��܂��B�ł͂P�O���ڂ̖��_�������Ă��܂����A��Ȍ����Ƃ��āA�n�f�W�Ή��̎@���A����܂Ŏ����҂ɓn�����䐔�͒n�f�W�����̊J�n�O�ɍ����ɑ��݂����P���Q�疜����R�疜��̔����ɗ��܂��Ă���A���̂܂܂ł͈ڍs���ɑΉ��e���r�������Ȃ����т����S���K�͂Ŕ������邱�ƁA�܂��A�����ɂ�鎋���K�͂̌����Ŗ����̃R�}�[�V�����������������ĕ������Ǝ҂̌o�c�ɂ��e�����邱�Ƃ������Ă��܂��B���̂��߃A�i���O�̒�~���P�N��ɋ��s��������A�����𐔔N�����A�e���r�̎��R�Ȕ����������p�ɑ����Ĉڍs������������⍑�A�������Ǝ҂̕��S�����Ȃ��Ǝ咣���Ă��܂��B����ɑ��č������ߊW�҂̑���̈ӌ��́A����܂ł̑���ȓ����Ȃǂ���\��ʂ�̎��{���咣���Ă��܂��B�����Ɋւ��č��N�R�����݂ł̒n�f�W�̍������y������W�S���Ƃ������̒������ʂ��r�I�A�������̐��тɕ��Ă���Ƃ��Đ��m�����^�⎋����ӌ�������悤�ł��B���̂悤�Ȃ��Ƃɂ��āA���̌����A�܂��A�����̐��i��c�Ȃǂł̊W�҂̔F���͂ǂ����f���܂��B

�����ف�

�@�n��f�W�^�������ւ̈ڍs�ɂ��ẮA�����P3�N�̓d�g�@�̉����܂��A�����Q�R�N�V���Q�S���ɃA�i���O�e���r���������S�ɒ�g���邱�Ƃ��K�肳��A����܂ō��������Čv��I�Ɏ��g�݂�i�߂Ă��Ă���A���Ƃ��Ă��K�v�Ȗ������ʂ����悤�w�߂Ă��Ă���Ƃ���ł���A�����̕��X��������Ǝ҂̍���������邽�߂ɂ��A�܂��A�d�g�̗L�����p�𑁊��Ɏ������邽�߂ɂ��A�\��ʂ���{�����悤�w�͂��ׂ��ł���ƍl���Ă��܂��B

�@���̂��߂ɂ��A�u�n��f�W�^���������i�k�C����c�v�ȂǂɎQ�悷��W�@�ւɂ����܂��Ă��A����\���グ�܂����u�n�f�W�ŏI�N������v�܂��A���N�V���Q�S���̒n��f�W�^�������ւ̊��S�ڍs�Ɍ����A����������ۂƂȂ������g�݂�i�߂Ă������Ƃ��d�v�ƔF�����Ă���Ƃ���ł���܂��B

�i��j�ڍs��ɂ����铹�̎��g�݂ɂ���

�P�D�n��f�W�^�������̗L�����p�ɂ���

�����⁄

�@���͐�̈ψ���̎��^�Œn�f�W�������̂��߂̍s�����̒ɂ��L���Ɋ��p���Ă��������Əq�ׂĂ���܂����A��̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��l�����Ă���̂��A�f���܂��B

�����ف�

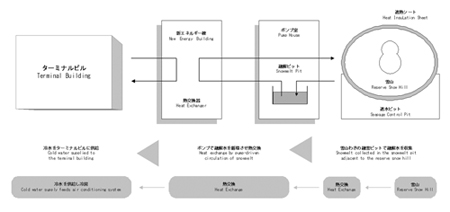

�@�n��f�W�^�������́A�]���̃A�i���O�����ɂ͂Ȃ������A�����Ɖ摜���e���r�ԑg�Ƃ͓Ɨ����ĕ\�����邱�Ƃ��ł���f�[�^�����̋@�\��L���Ă���A���݁A���̋@�\�����p�����s�����̔��M�Ɋւ��鎖���Z�p�ʂ��܂߂��ۑ蓙��c�����邽�߁A�ό��C�x���g�A�x���̓��ԕa�@�Ɋւ�����̔��M�ȂǁA���s�I�Ȏ��g�݂�i�߂Ă��铹�������̂�����W�҂���̏����W�ȂǂɎ��g��ł���Ƃ���ł���܂��B

�@�f�[�^�����𗘗p�����s�����̒ɂ��ẮA�����͂��Ƃ��A�S���I�ɂ��܂���g���Ⴊ���Ȃ����Ƃ���A���Ƃ��ẮA�������������W�╪�͂ɓw�߂Ȃ���A��̓I�Ȋ��p����ɂ��Č�����i�߂ĎQ�肽���B

�Q�D�ڍs���ɂ����铹�̎��g�݂ɂ���

�����⁄

�@���N�V���ȍ~�ɂ����������ۑ肪��������܂��B�ڍs���_�ō���������Ǝ҂̏������x�����ꉞ�A�I������ƍl���܂����A���̌�̎����̂ł̃P�[�u�����̎��g�݂�A���Ή����������ѓ��ł̉��C�H���Ȃǂɍ��Ȃǂ̏����[�u�ɑウ�āA���Ƃ��ĕK�v�Ȏx�����s���Ă����l���͂���̂��A�f���܂��B

�����ف�

�@����܂œ��́A�n��f�W�^�������̑���M��ɂ��ẮA���̐���Ƃ��Đ��i���Ă�����̂ł���A���Ղɒn�������̂⍑���ɐӔC�╉�S��]�ł��邱�ƂȂ��A���ƕ������Ǝ҂�����̐ӔC�ɂ����Ď��g�ނׂ��Ƃ����p���ŗՂ�ł����Ƃ���ł���܂��B

�@�����������A���łɈڍs��Ɋւ��鎖���ɂ��Ă��A�S�V�s���{���ō\������u�n��f�W�^���������y����v�⓹�Ǝ��̗v�]���ɂ����āA�q���ɂ��b���������M���邱�ƂɂȂ����n��ɂ��Ă͍��ƕ������Ǝ҂̐ӔC�ɂ�葬�₩�ɒn��n������Ղ���������т��������邱�ƁA�������Ǝ҂̐Ӗ��ɂ�萮���������p�ǂ̈ێ��Ǘ����Ɋւ��镉�S�������̂ɋ��߂Ȃ����ƁA�A�i���O�����I������f�W�T�|�ɂ�鑊�k�̐����p�����Ă������ƂȂǂ������ɑ��ċ��߂��Ă���Ƃ���ł���܂��B

�@���Ƃ��ẮA�������ܐ\���グ�������͂��Ƃ��A���i�K�ł͗\���ł��Ȃ��������܂߁A���N�V���̃A�i���O��g��ɐ�����l�X�ȉۑ蓙�ւ̑Ώ��ɂ��܂��Ă��A���ƕ������Ǝ҂�����̐ӔC�ɂ����Ď��g�ނׂ��ƍl���Ă���A��������������p���ŗՂ�ŎQ�肽���B